2013年7月から作品の募集を開始して1年と8ヵ月が経ちました。これまでたくさんの作品をご応募いただきましたこと、心より御礼申し上げます。

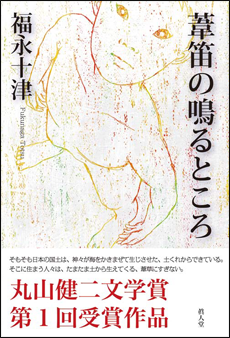

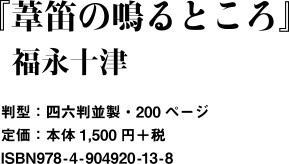

さて、ついに丸山健二文学賞の第1回受賞作品が決まりました。福永十津著『葦笛の鳴るところ』です。本日より弊社ショッピングサイト(

http://shinjindo.thebase.in)にて発売致します。

丸山健二が認めた、新しい文学を掘り起こす新人の作品をぜひご堪能ください。

丸山健二 文学賞

そもそも文学という行為は、人間という特殊な存在が複雑怪奇な生き物であることから発生し、際限なく派生する無限の感動を言葉のみに頼って捉えるという、極めて難しく、しかも極めて地味なことである。 その反面、他のあらゆる芸術と比較しても申し分のないほど奥深い世界であり、そしてこれ以上は望めないほど人間的な営みであって、数千年を経ても、まだ入り口の段階をさまよっている程度の進化と深化なのだ。 つまり、しっかりと本腰を入れて、身震いを禁じえないほど真剣に没頭するだけの価値が充分過ぎるほどあるということなのだが、しかし、現実はどうかというと、甚だ残念ながら、ほとんど先へ進んでいないどころか、逆行しているという体たらく。 その原因については、あまりに単純なゆえに誰でもわかる。比較的楽な商売として成立する時代を長きにわたってくぐり抜けてしまったことにより、いつしか知らず芸能界染みた華やかさに彩られることになり、版元は書き手をそれにふさわしい扱いをし、浮いた立場に追いやって世に送り出し、そうすることでさらに大儲けを企むようになった。 ために、文学における真の狙いはどうでもよくなり、芸術性の理念などどこかへ消し飛んでしまい、中身たるや娯楽性をますます強め、言葉はただ単に万人受けする物語を万人に伝えるための道具と化した。 そして、安っぽいナルシシズムと安直な散文によって構成された、読み捨て用の作品を大量生産し、大量販売するという、最も安直で、最も下世話な路線を突き進むことを主たる眼目として、また、それが文学の王道であるという自分たちにとって都合のいい解釈と誤解に身を投じながら、惰性のままにだらだらとつづけてきた結果が、このザマという、あまりと言えばあまりな、当然と言えば当然の、恥ずべき答えを出すに至った。 文学は芸能ではない。 従って文学賞がお祭り騒ぎであってはならない。 それにもかかわらず、依然としてこの国の大手を中心にした出版社は、長いことつづいた濡れ手に粟の大儲けがどうしても忘れられず、いや、それどころか、自分たちのやっていることがまさに文学そのものであると固く信じて疑わず、ついにはそのやり方が揺るぎない伝統として固定化されてしまい、ほかの真っ当な道を模索しようとせず、未だに愚かしく、浮ついたやり方をだらだらと繰り返している始末。 そして、働きに見合っているとはとても思えぬ、書き手をダシにして経費で遊ぶことだけが狙いであるにもかかわらず、異常に高い給料と、編集者としてあるまじき異様に低い才能のせいで、ちゃんとやればそれなりの結果が出せ、企業として成立させていられたはずなのに、案の定、質的にはむろんこと、商売的にもいよいよにっちもさっちもゆかないところまで追いこまれ、あとはもう時間の問題で自滅するのを待っているといったありさま。 わが国の近代文学を総括してみれば、要するに〈文学ごっこ〉に明け暮れた、虚しいにもほどがある百数十年でしかなかった。 その間、文学ごっこのなかで生み出された利益団体、文壇とやらでしかまったく通用しない、日本的と言えばあまりに日本的な、家元制度のごとき力関係が、幼稚で愚劣で打算的な権威をあれこれ誕生させ、関係者一同が傍目にも見苦しいその権力的な支配下におさまることよって、さらには、低級な作品のなかから一番を選び出すという悪習によって、あるいは、年功序列という売り上げと薄汚い政治的な力関係によって、あるいはまた、数々の文学賞や、芸術と言えども服従させたがる国家が授けるさまざまな賞や、芸術院の会員のごとき反芸術的な権威によって、どうしようもない作品が傑作の衣を纏うことになり、それらしいポーズを付けてみせるのがやっとのお粗末な書き手が文豪と呼ばれるようになり、作文に毛が生えた程度の、吹けば飛ぶよな苦悩を恥ずかしげもなくさらけ出すというお粗末な内容の稚拙な代物が名作などと称せられ、堂々と罷り通ってしまうようになった。 そして関係者たちは、そんなかれらとかれらの作品が見向きもされなくなったことを、〈活字離れの時代〉という逃げ口上によって誤魔化し、まだどうにかなるはずだという淡い期待と甘い希望にしがみついて、救いがたい、滑稽で悲惨な状況のなかに、相変わらずの文学者気取りを保ってでんと居座っている。 かつて、「文学なんて、所詮は女子どものおもちゃにすぎない」などという差別的な評価を浴びせられることも、確かにあるにはあった。だが、そう揶揄されても仕方がないというか、ぐうの音も出ない状況にあることは否むに否めない事実なのだ。 一理も二理もあるそうした手厳しい非難は、劣等意識の裏返しであることが見え見えのナルシシズムなど相手にせず、もっともっと上等な、人生にも精神にも深い感銘と影響を与えてくれるような、自立したおとなのレベルの高い読み手の眼力に耐え得るような、そんな作品があってもいいのではないかという、悲痛な叫びであったのだが、眼力のある読み手の数が少ないせいで高い利潤に結びつかないという、もしくは、国家権力に馴染まず、ときには敵対してしまうという、ただそれだけの理由で、芸術の自由というより、人間の自由を事大主義に当てはめて自ら排斥し、ために、そうした王道路線は頭から無視され、疎外され、排除されて、現在に至っている。そんな歪みきった環境から素晴らしい作品や書き手が生まれるわけがない。 愚痴はもうよそう。 そして、安っぽく、子どもっぽいナルシシズムに毒され、それをよしとする多くの文学ファンたちによって支えられたものではない、これぞ本物と言える文学への道筋をこのあたりでつけようではないか。そうしなければ、わが国の文学はこのまま文学ごっこで終わってしまう。 というわけで、そのきっかけとなり、入り口となる文学賞を設けることにした。その必要性を感じたことはこれまでにもたびたびあったのだが、しかし、周囲がどうであれ、自分のやり方で書きつづければいいという信念と、もしくは、どうせ何をしたところでこの国の文学は低い次元にとどまったままで推移してゆくだけだろうという諦念とによって、最悪へと突き進む状況を無視しつづけてきた。 ところが、六十の坂を越え、おのれのことのみを考えていられるような立場にある種の負い目を感じるようになり、また、文壇なるものに汚染され、拘束されることを本能的に避けたがる、自由な若い書き手たちのなかにこの私の作品と併せて生き方に共感を覚えてくれる者がぽつぽつと現れるに至って、万難を排して腰を上げることにしたのだ。 とはいえ、文学賞の設立にはどうしても権威の悪臭が付きまとう可能性を否定しきれないために、二の足を踏まざるを得ないのだが、しかし、もはやそんなことを言っている場合ではないと思い、意を決した。 そして、どうせやるなら徹底してやろうと腹を括り、要するに既成の文学賞の真逆を行えばいいと考え、その通りにした。 文学関係者はとうに死んでしまっている。かれらに残っているのは、謂われなき自負心と、何とか食いつなぐための姑息な処世術のみでしかなく、それもすでに底を突きかけている。そんな死者たちには反面教師以外の何かを期待してはならない。 かれらは死んだが、文学そのものまで死んでしまったわけではない。 本物の文学はそんなやわなものでは断じてない。まだ手つかずの文学の鉱脈が無限に残されていて、才能があってやる気のある、まだ見ぬ書き手の前にどっしりと横たわり、掘れるものなら掘ってみろと挑発しつづけているのだ。 これまでの文学は、だらしのない生き方を好み、そのなかにこそ芸術的なる核が潜んでいると信じこむ自分を唯一の売り物にしながら、また、あまりにも夢見がちな、恋愛の実体験に恵まれない女たちと、そうした女に限りない近い、恋愛至上主義に毒された男たちの黄色い声援に煽られながら、素手で簡単に掘れるところを掘ってきただけなのだ。 そして、そこは掘り尽くされた。 ところが、これまでのビー玉やビーズ細工のごとき代物などとは格が違う、めくるめく本物の宝石を眠らせている鉱脈が、いたるところで、これまでの書き手とは性質も才能もまったく異なるタイプの、要するに、安っぽい情緒のみの海にけっして溺れない、人間と人間を取り巻く環境を果敢に見極め、本気で挑む書き手の登場を待っているのだ。 権威の臭いを限界まで抑制した、お祭り騒ぎとはまったく無縁な、かなりハードルの高いこの文学賞に、食べてゆかれないことを百も承知で、読む者が読めば一目置かざるをえない柵本をものすべく、果敢に挑んでもらいたい。 たったひとりでもそうした書き手が登場してくれたなら、この文学賞のもくろみは成功したと言えるだろう。これはあくまで希望的観測にすぎないのだが、もしかするとその数は私の予想をはるかに超えているかもしれない。 ただし、最初に断っておくが、既成の文学賞に相手にされなかったからという程度の動機と腕で応募するのはやめておいたほうがいい。下読みも他人には任せない、ただ一人の選考委員であるこの私の目は節穴ではないのだ。おそらくは、応募原稿の大半が、最初の一行で排除されることだろう。そして最後の一行まで読み進められる作品は、極めて稀であろう。 ちなみに、言葉の発信者としての自身の腕が現在どのレベルに達しているのかを、さらには、ナルシシズムに溺れることなく人間という存在の核心のどこまで肉薄しているかを、客観的に認識し、正しく把握している書き手こそが真の才能の持ち主である。 応募する前に、よくよくそのことについて自問し、小説家志望の者にありがちな、間抜けで、かつ、おめでたい自惚れ屋ではないことをよくよく確認してもらいたい。 また、怠け癖と、イメージ優先の気取り癖によって、当然ながら迎えてしまった惨めな人生をこの文学賞をバネにして逆転させられるなどという馬鹿まる出しの腐りきった性根の持ち主も遠慮願いたい。 文章の恐ろしさは、真剣に書けば書くほど当人の性根がそっくり出てしまい、隠しおおせない点にある。 よしんば駄目な人間を描くにしても、駄目な人間であっては描けないのだ。このことをくれぐれも忘れないでほしい。 小説家にはあるまじき、かなり柄の悪いもうひとりの私が、先ほどからさかんにこんな言葉を発している。 「さあ、かかってこいや!」

丸山健二

【選考者】

丸山健二 ※選考者である丸山健二氏がすべての作品を読みます。 ・選考者からの言葉 1、最初の一行で引き込めなければ最後まで読みません。 2、会話で説明するような件(くだり)があった場合、中断して破棄します。 3、ナルシシズムな作品は、文章が良くても拒否します。

【応募規定】 ・募集対象: 小説のみ ・枚数規定: 400字詰原稿用紙300~350枚(ワープロの場合は各頁40字40行、A4の紙に縦書きで印字して下さい。これで400字詰原稿用紙4枚とカウントします。原稿は綴じずにダブルクリップで留め、各頁にノンブル〈頁番号〉を必ず入れて下さい)。 枚数規定内であれば、短編集でも可。但し、1作品あたり下記のエントリー費が必要となりますのでご注意ください。 ・応募資格: プロ、アマその他の資格を問いません。 丸山健二文学賞の運営費として、1作品5,000円(税込)のエントリー費が掛かります。 ・応募手続き:

・応募先: 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-9-4 中公ビル御苑グリーンハイツ 601号室 眞人堂株式会社 丸山健二文学賞事務局 ※ メールからも受け付けています。 ・応募締切: ありません。随時募集しています。 ・発表: 随時。選考の経過、選評は一切公表しません。 受賞作は眞人堂株式会社に委嘱し、単行本として刊行されます。 ・その他: 1、選考委員長である丸山健二氏がすべての作品を読みます。 2、応募作品は一切返却致しません。必ず控えのコピーをお取りください。 3、受賞作が盗作や発表済みの作品だった場合、即取り消しとなります。 |

|